人生はつねにうっすらと冗談であることが大事だ。それが、逆説的に、世界に対して真面目だということである。― 千葉雅也

映画館はレストラン街のようだ。安心して食べられそうなメニューの数々がラインアップされているが、ときには、突拍子もないクオリティのローカル料理が出てくることもある。

『栗の森のものがたり』は、1984年スロヴェニア生まれの監督が2019年に発表した長編デビュー作で、スロヴェニア国際映画祭で最優秀作品賞を含む11冠に輝いた。1991年に旧ユーゴスラビアから独立したスロヴェニアは、形も大きさも四国に似ているが、4つの国と接しており国土の3/4が森だ。映画の舞台は北イタリアとの国境地帯で、栗の森に囲まれた1950年代の小さな村。監督は「忘れられた土地の遠い記憶を呼び起こす寓話のような物語を描きたかった」と言う。

「しみったれの大工 マリオ」「最後の栗売り マルタ」「帰らぬ息子 ジェルマーノ」の3部構成。貧しく希望のない村の状況がわかるタイトルだが、全シーンがバロック絵画みたいな凝りに凝った美しさであることに驚く。静謐だがぶっ飛んでおり、心地よいまどろみの中にコミカルな要素が紛れ、時系列が乱れる。しまいには、不在の息子が両親の物語を話し始めるのだから油断できない。現実と異世界の境界を溶かし、メビウスの帯に凝縮したような82分間だ。

大工のマリオは高齢で、ギャンブルでイカサマをされたり、死にそうな妻を連れて行った医者から冷たい対応を受けたり、ろくなことがない。彼のノートには赤字続きの収支や、さまざまな棺桶の設計図がある。眠っている妻の上から棺桶のサイズを計るマリオと、最後まで夫に悪態をつく妻。つまりこれは、ちっともいい話じゃない。感傷に流されないハードボイルドなメルヘンなのである。

マリオの人生のクライマックスは、栗売りのマルタが川に流してしまった栗を一緒に拾い上げること。マルタは靴が濡れたマリオを家に入れ、ストーブをつけ、珈琲を入れ、食事を出し、食後酒までふるまうが、一連のそっけないもてなしと、盛り上がらない会話が素晴らしい。マリオがルネサンス様式の家具に注目し、高く売れるよと言っても彼女は興味を示さないし、マルタがお伽噺を話してと言っても、彼は思い出すことができない。戦争から帰らぬ夫を想うマルタは「ここは忘れ去られた土地。未来はない」と言い切る。マリオは人生を精算しようとしているが、マルタの人生はまだこれからなのだ。

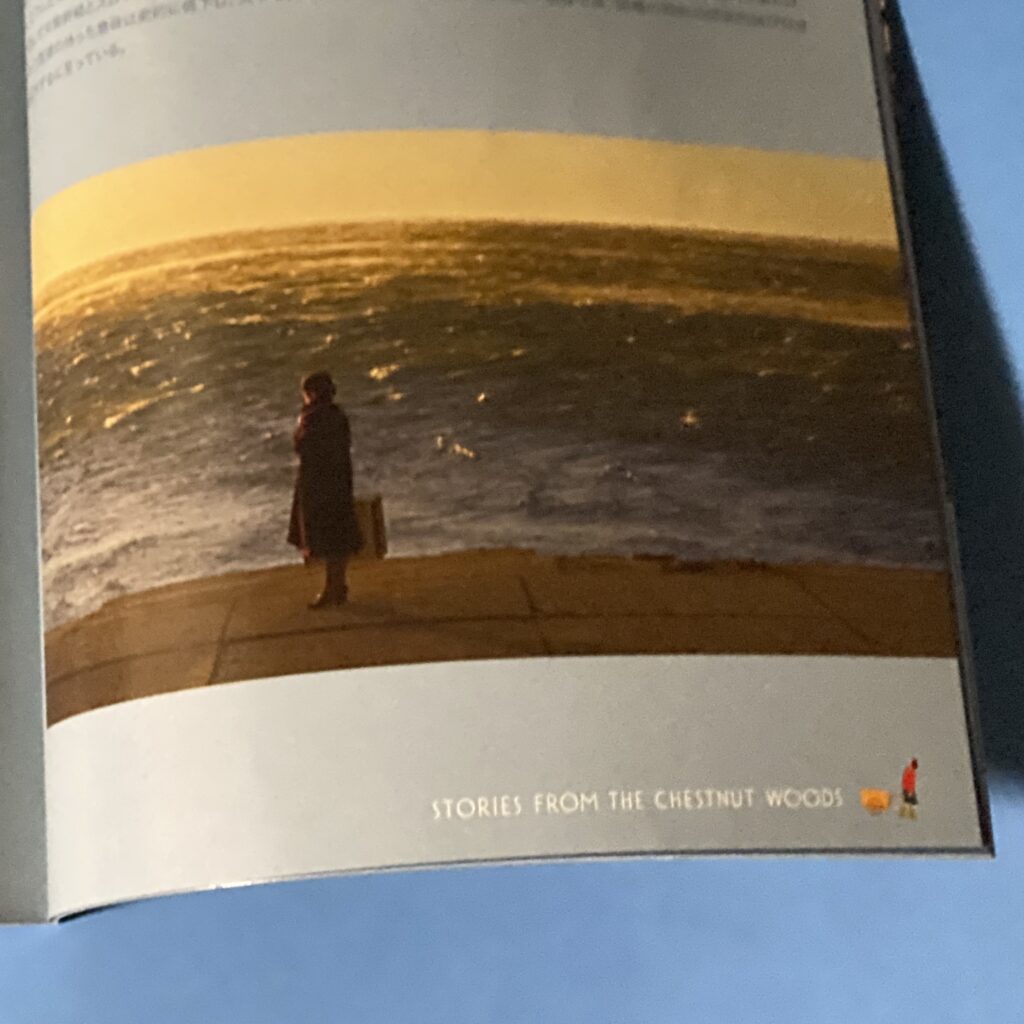

ついに旅立つマルタが、海を背景に歩く姿が映し出される。スロヴェニアには、アドリア海に面したわずかな海岸線があるのだった。おそらく夫のいる南半球のオーストラリアへ向かうのだろう。「何世紀も政治的不安定な時期があり、移住の盛んな地域です。この地の個性を、映画を通して伝えようと思いました」と監督は言う。

ドナルド・トランプの3人目の妻となったメラニア夫人もスロヴェニア出身である。ユーゴスラビア内戦後の1996年に故郷を離れ、就労ビザで米国に入りモデルの仕事をし、パーティでトランプと出会った。2006年にバロン君を出産し、米国籍を取得。自身が移民であることから夫の移民政策を批判し、2018年には彼女の両親も米国籍を取得した。

そんなことを思い出したのは、映画の中でマルタが着ていた水色のカーディガンが、2017年の大統領就任式でメラニア夫人が着ていたラルフローレンのドレスと同じ色に見えたからだ。スロヴェニアの海の色でもあるかもしれない。

2023-11-8