カネと政治にまみれても、ピュアであり続ける方法。

昨年のアメリカGPでは、ミシュランタイヤを使用している7チームがレースを欠場し、ブリジストン3チーム、6台のみでレースがおこなわれた。観客の怒りはどれほどのものだったろう? そして、そこにはどんな政治的対立構造があったのか?

HRD(ホンダ・レーシング・ディベロップメント)の社長として、1チーム100人が毎週のように海外出張し「超高額(高級とは限らない!)ホテルでの連泊」を繰り返す「F1サーカス」を仕切ってきた著者によって、カネと政治にまみれた究極のブランドビジネスの実像が明かされる。

著者は当初、コース裏のガレージで違和感を覚えたという。

「自チームの車が故障や事故でリタイヤすると、何十人ものスタッフが一斉に店じまいをはじめたのだ。レースはまだ戦われている最中なのに、である。彼らの仕事は、誰がこのレースで勝つかを見ることではない。自分達のドライバーをいかに速く走らせるかが、役割なのだ。だから受け持ちのドライバーがリタイヤしてしまえば、他チームの勝敗など関係ない」

今年のモナコGPでは、リタイヤしたキミ・ライコネンが、海岸線をとぼとぼ歩く姿が俯瞰で映し出された。それは映画のような光景だった。彼はピットまで歩くのだろうか? カメラはすぐにサーキットに戻り、次に彼が映し出されたのはヨットの中。レースはまだ戦われている最中なのにクルージングですか! しかし、北欧のアイスマンと呼ばれる彼の放心したような無表情は変わらぬまま。まるで「水の中のナイフ」(1962年byポランスキー)の1シーンみたいで、私は少しだけキミ・ライコネンのファンになった。

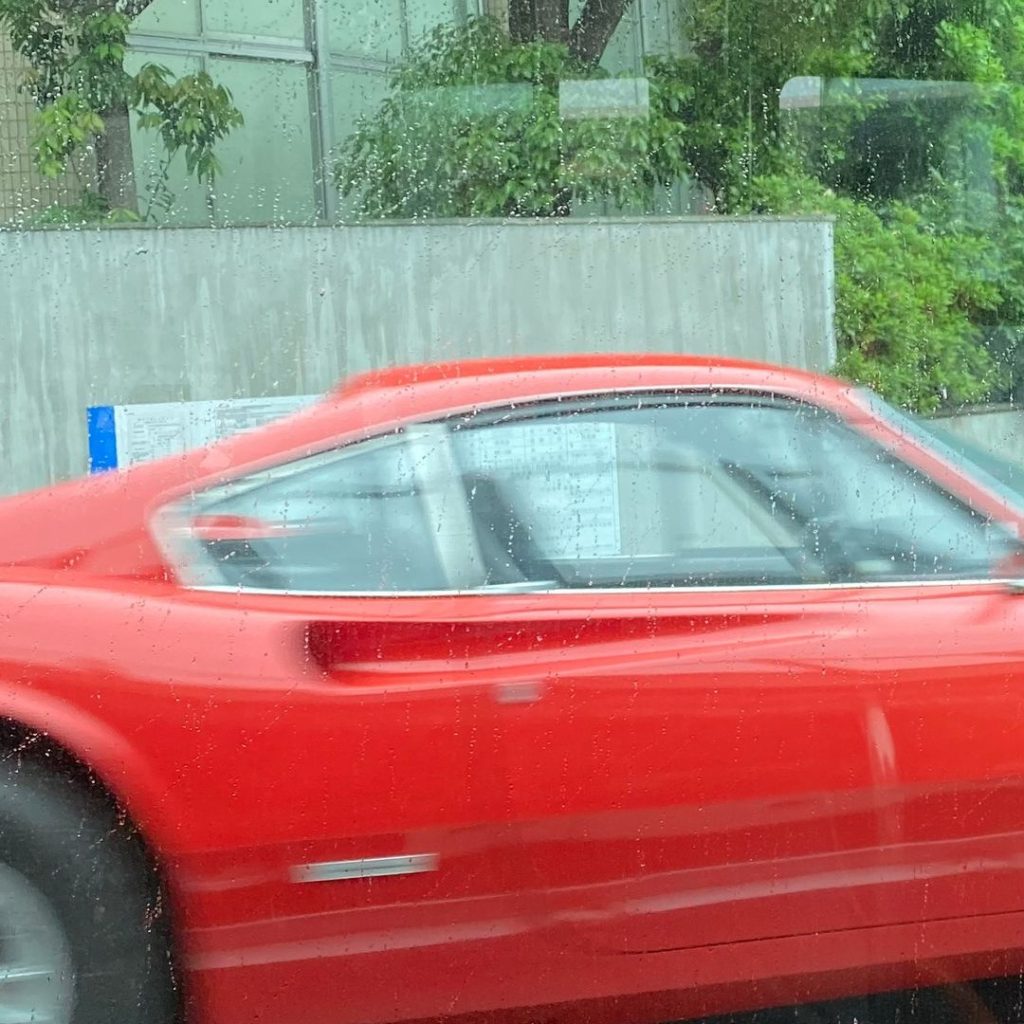

7月2日のアメリカGPでも、キミ・ライコネンはチームメイトに追突され、あっけなくリタイヤ。この事故は8台がからむ多重クラッシュとなり、ニック・ハイドフェルドのマシンなんてクルクルと宙を舞い、何度も横転。だけど無傷だってさ。すごい。私は、これを見るためにF1を見ている。いかに人間の能力は、スピードの限界に挑みつつ危険を克服できるのか? そこんとこを限りなく信じたいのだ。レース中に死傷事故を起こすようなクルマには、興味がない。

アメリカGPの結果は、フェラーリのワンツーフィニッシュに加え、フィジケラ(ルノー)、トゥルーリ(トヨタ)、リウィッツィ(トロ・ロッソ)という3人のイタリア人ドライバーがすべて入賞という「ビバ☆イタリア」状態であった。これはやはり、W杯でアズーリたちが、カテナチオにしてカッティーボな素晴らしすぎるプレイを披露し続けているせいにちがいない。

できれば、イタリア車にはイタリア人ドライバーに乗ってほしいものだが、なかなかそうはいかないのだろう。「トップ争いのできるドライバーは世界中でせいぜい10人程度しかおらず、有力チームがその少ないパイを奪い合う構図」なのだから。しかし、だからこそ、選ばれし者たちの戦いは面白い。カネと政治にまみれ、怒りにぶち切れることもしょっちゅうだろうが、ほとんどのドライバーは、サーキットを走るのがとにかく楽しくてたまらない、という顔をしているからだ。

ただしキミ・ライコネンだけは、いつも無表情!

昨日、公式HPで引退を表明したナカタと通じるものがあるかもしれない。F1ドライバーもサッカー選手も、ラテン系の人種ばかりではないのである。

「・・・それは、傷つけないようにと胸の奥に押し込めてきたサッカーへの思い。厚い壁を築くようにして守ってきた気持ちだった。これまでは、周りのいろんな状況からそれを守る為 ある時はまるで感情が無いかのように無機的に、またある時には敢えて無愛想に振舞った・・・」(nakata.netより)

2006-07-04

amazon