好きになる瞬間の変化。

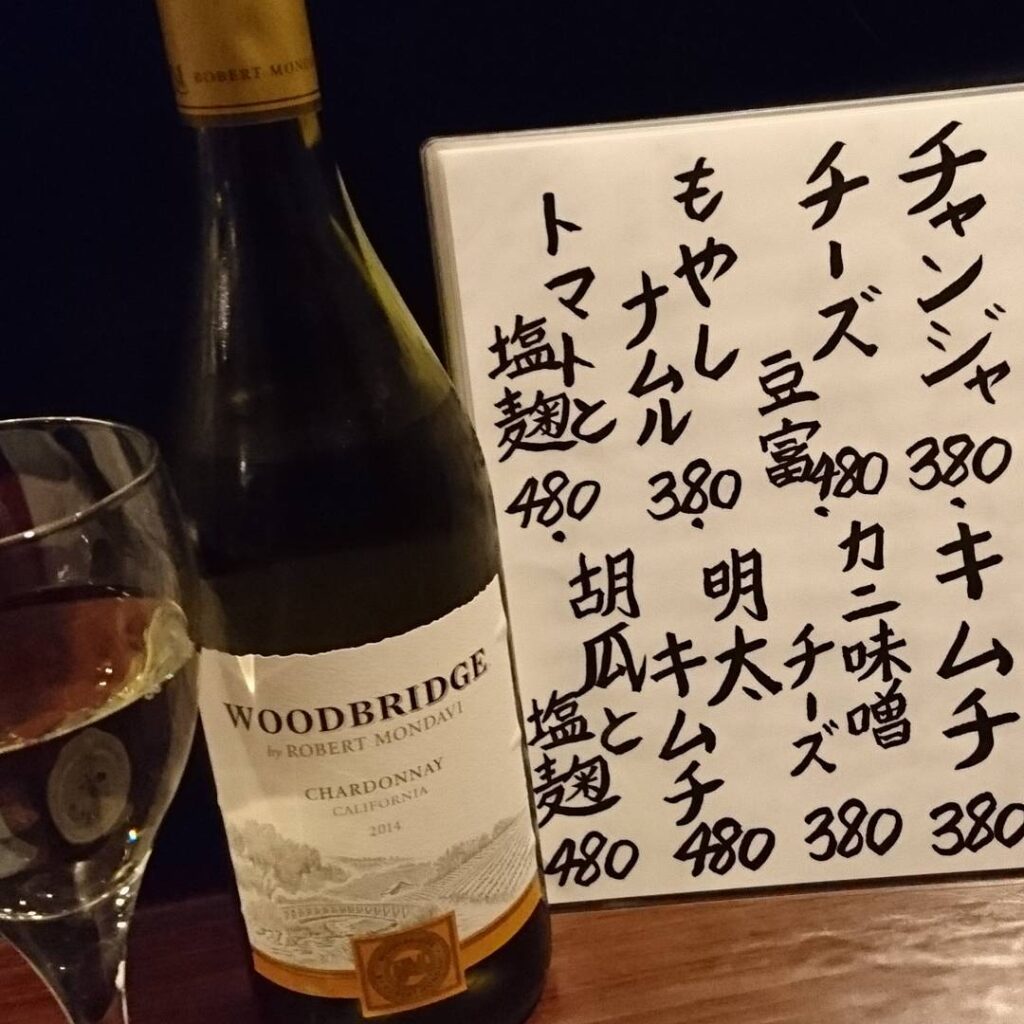

今朝の新聞で、小柴昌俊氏のノーベル物理学賞受賞の記事とともに目立っていたのは、ブルガリの全15段カラー広告だった。ピアノの鍵盤に配された時計やリングの写真とともに、白抜きの文字で村上龍の文章が掲載されていた。J-waveでは、ジャクソン・ブラウンの「lawyers in love(愛の使者)」がかかっていた。今日はジャクソン・ブラウンとジョン・レノンの誕生日なのだそう。

………………

もう二十年以上前のことになる。『コインロッカー・ベイビーズ』という小説を書いていた頃だ。わたしにとって初めての書き下ろしで、また初めての本格的な長編小説だった。執筆には十一ヵ月かかった。(中略)

執筆に疲れると近所の公園で犬とサッカーをした。犬は雌のシェパードで、名前をローライといった。(中略)

むずかしいシーンを未明に書き終えて、妙に頭が冴えてしまい、眠れそうになかったので、まだ薄暗かったがローライを連れて夜明け前の公園に行った。(中略)いつものように一対一のサッカーの勝負を続けているうちに、空が明るくなっていき、やがて光の束が低く公園の地面を照らした。そして、朝日に照らされた地面を見た瞬間、わたしは息を呑んでその場に立ちつくした。(中略)

昨日までは枯れていて色を失っていた公園の一面の草が、朝日を受けて緑色に輝いていたのだ。地表を覆う草はまるでシルクのカーペットのような鮮やかな緑色に変わり、朝露に濡れていた。(中略)変化というものはゆっくりと進行するが、あるとき急激に目に見えるものとして顕在化するのだ、そう思った。

長い間支配的なシステムだった年功制のせいだろうか、わたしたちの社会には、レベルやグレードというものはゆっくりとしかアップしないという常識があるような気がする。だが外国語を学んだ人だったら誰でも同じような経験があると思うのだが、相手の言うことが急に理解できるようになったり、ふいにからだの内側から言葉が溢れてくるように話せるようになったりする瞬間がある。それは初めて自転車に乗れるようになったときの感覚に似ている。わたしたちはゆっくりと自転車に乗れるようになるわけではなく、あるとき突然、「自転車に乗る」感覚をつかんでしまうのだ。

わたしたちは何かをマニアックに好きになるとき、ゆっくりと少しずつ好きになったりしない。ふいに強い感情に襲われ、わけのわからないものに魅入られた感じになり、そしてあとになってからそれを好きになったのだと気づく。(中略)バッハやモーツァルトの作品を聞くとき、それが「作られた」ものではなく、最初からこの宇宙のどこかに存在していたのではないかと思ってしまうことがある。

小説も音楽も、そして精緻な宝石も本当は完成までに気の遠くなるような時間がかかっている。だが、それを受け取る人は瞬間的にその世界に引き込まれる。美しいものは、急激に顕在化し、一瞬でわたしたちを魅了する。

………………

何かを好きになるとはこういう感覚なのだと、久しぶりに思い出したような気がした。こんな大切なことを、私は忘れていたのだろうか? 実際、たいして心を揺さぶられないものを、好きだと思い込もうとしたことが確かにあった。そんな時、自分の中のどこかが濁るような気がした。

だから私は、この文章に「救われた」と思った。

美しいものが急激に顕在化する瞬間を、私はいつも待っている。「コインロッカー・ベイビーズ」を読んだのは10年ほど前のことだが、強い感情に襲われた記憶は色あせない。

美しいものは世の中に残り、強い感情は人の中に残るのだと信じたい。

2002-10-09

amazon(コインロッカー・ベイビーズ)