2つの唇をもつ女。

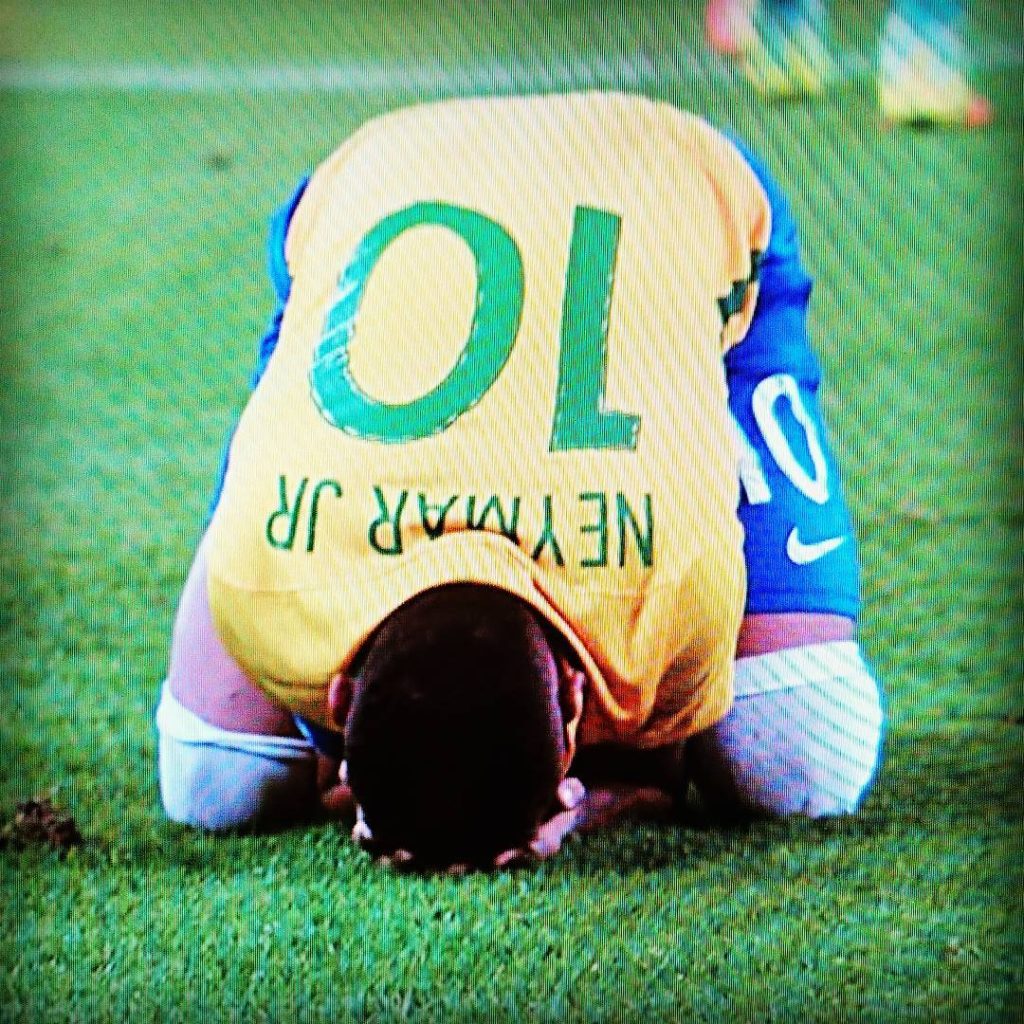

ロンドン、ニューヨーク、ミラノ、パリと続いた2004-2005年秋冬コレクションがクライマックスを迎えた。面白そうなショーがたくさんあったけれど、3月3日のコムデギャルソンもそのひとつ。アシンメトリーな服に、唇が2つあるかのように見えるずれたリップメイク。テーマは「魔女の力強さ」だそう。

魔女はあなたでしょう、とデザイナーの川久保玲に突っ込みを入れたくなった。一般に魔女は媚薬や呪術を使うとされるが、本当はたぶん違う。あざとさではなく素直さによって真実を暴き、周囲を翻弄するアーティスト、それが魔女だ。川久保玲がモード界の魔女であるならば、アート界の魔女は草間彌生、ワード界の魔女は多和田葉子だと思う。

本書は、ハンブルグに住み、旅の多い日々を過ごす著者による言葉のロードムービー。私たちは何のために外国語を勉強するのか? 未知の言語はどうして楽しいのか? その答えがぜんぶ書いてある。言葉というものは、それ自体が旅なのだ。

「母語の外に出ることは、異質の音楽に身を任せることかもしれない。エクソフォニーとは、新しいシンフォニーに耳を傾けることだ」

「わたしはたくさんの言語を学習するということ自体にはそれほど興味がない。言葉そのものよりも二ヶ国語の間の狭間そのものが大切であるような気がする。私はA語でもB語でも書く作家になりたいのではなく、むしろA語とB語の間に、詩的な峡谷を見つけて落ちて行きたいのかもしれない」

「人はコミュニケーションできるようになってしまったら、コミュニケーションばかりしてしまう。それはそれで良いことだが、言語にはもっと不思議な力がある。ひょっとしたら、わたしは本当は、意味というものから解放された言語を求めているのかもしれない」

「大きくなってから外国語をやりたくなるのは、赤ん坊の頃の舌や唇の自由自在な動きが懐かしいからなのかもしれない。大人が毎日たくさんしゃべっていても絶対に舌のしない動き、舌の触れない場所などを探しながら、外国語の教科書をたどたどしく声を出して読んでいくのは、舌のダンスアートとして魅力的ではないか」

「なまりをなくすことは語学の目的ではない。むしろ、なまりの大切さを視界から失わないようにすることの方が大切かもしれない」

「好き嫌いをするのは言葉を習う上で大切なことだと思う。嫌いな言葉は使わない方がいい。学校給食ではないのだから、『好き嫌いしないで全部食べましょう』をモットーにしていては言語感覚が鈍ってしまう」

北ドイツの人は、自分の気持ちを偽ることをひどく嫌う傾向があり、日常生活の中で演技をすることへの反発が強いと著者は言う。店員の愛想が悪いのは、機嫌の悪いときは機嫌の悪そうな顔をしているべきであり、物を買ってくれるからといってニコニコするのは良くないと考えられているからなのだ。

「店員がぶすっとしていると腹が立つ。しかし、そう思って、日本へ行って、エレベーター・ガールなどを見ていると気持ちが悪くなり、ハンブルグに帰りたくなる」

日本は単一言語に近い国だから、2つの言語の狭間を楽しむ代わりに、演技をすることで虚構と現実の狭間を楽しむ習慣があるんじゃないだろうか? 「サイアク!」と思いながら「ステキ!」と微笑む。そのうちに、スゴイとかキテルとかビミョーとかコワカワイイとか、どっちにも解釈できる便利な言葉が見つかったりもする。

ひとつの唇で真実を暴くナイーブな魔女にとっては、2つの唇を使い分ける普通の女こそが魔女に見えるのかもしれない。コムデギャルソンのコワカワイイ魔女メイクを見て、そんなふうに思った。

2004-03-09

amazon