世界で最も美しいユニットは、こんな二人。

アダムとイヴはヴァンパイア(吸血鬼)の夫婦。30代のトム・ヒドルストン(187㎝)と50代のティルダ・スウィントン(180㎝)が演じている。光に弱いから明るい時は寝ていて夜にしか活動しないわけだが、それだけでシンパシーを感じる。アダムは古いモノを好む神経質なタイプで、イヴは新しいものを柔軟に取り入れるタイプ。ライフスタイルも身長も年齢差も役割分担も、イマドキな感じなのだ。

彼らはゾンビ(人間)たちの世界で身をひそめ、何世紀も生きてきたが、人間を襲いダイレクトに血を吸う前世紀の野蛮さはない。不死身のヴァンパイアといえども、汚染された血液を飲めば命はないのだから。彼らのデカダンスは、ゾンビたちにはマネできないレベルで洗練されている。早朝から陽の光を浴びて運動し、元気に朝食を食べる現代の高齢者とは対照的だ。

アダムは、名前を世に出さない伝説のカリスマミュージシャン。『彼女は嘘を愛しすぎてる』で佐藤健が演じた天才サウンドクリエイターのアキのように不機嫌でかっこよく、財政破綻でゴーストタウン化したデトロイトに住んでいる。一方イヴは、さっと本をなでるだけで読書できる能力をもち、ビートニクの聖地であるモロッコのタンジールで暮らす。彼らはスカイプで会話し(イヴはiPhone、アダムは古いテレビを使って!)、サングラスをかけてリュミエール航空の深夜のファーストクラスでヨーロッパを経由し、2つの都市を行き来する。

奇跡の歌声に出会うタンジールの街角や、夜のドライブで車窓に流れる廃墟寸前のデトロイトの街並みの美しさといったら。ガソリンまで手に入りにくくなった震災直後の日々、フロントガラスから目に焼き付けた、照度が落とされ閑散とした都内の光景を思い出し、泣けた。私があのとき見た非日常は、美しさでもあったのかと。

恍惚の表情で赤ワイン(上モノの血液)を味わい、レコードを聴き、チェスをし、尽きない昔話や量子力学についての議論をするふたり。ゾンビたちの中心地ロサンゼルスからやってくるイヴの妹(ミア・ワシコウスカ)の無茶ぶりが、彼らの憂鬱を際立たせる。アダムとイヴはヴァンパイアの中でも類い希な高尚さをもつマイノリティであり、汚染された世界のリトマス試験紙のようなものなのだ。血液を手に入れる闇のルートが閉ざされたとき、彼らはどうするか。絶望のはてに全財産を注ぎ込んで買うものは何か。それがラストシーンだ。生命の危機の場面で美学をどう貫くかってことだけど、貫けなければ自死せよと言わないところが圧倒的にステキ。これは優先順位の問題であり、死んでしまってはダメなのだ。

彼らにとって、最後まで守るべきは愛と音楽。私たちもゾンビになる前に、季節外れのベニテングダケが道端に生えてくる前に、ゾンビとは違うやり方で、志を同じくするヴァンパイアを見つけるべきだろう。最後に必要なものは何なのか、誰なのか。

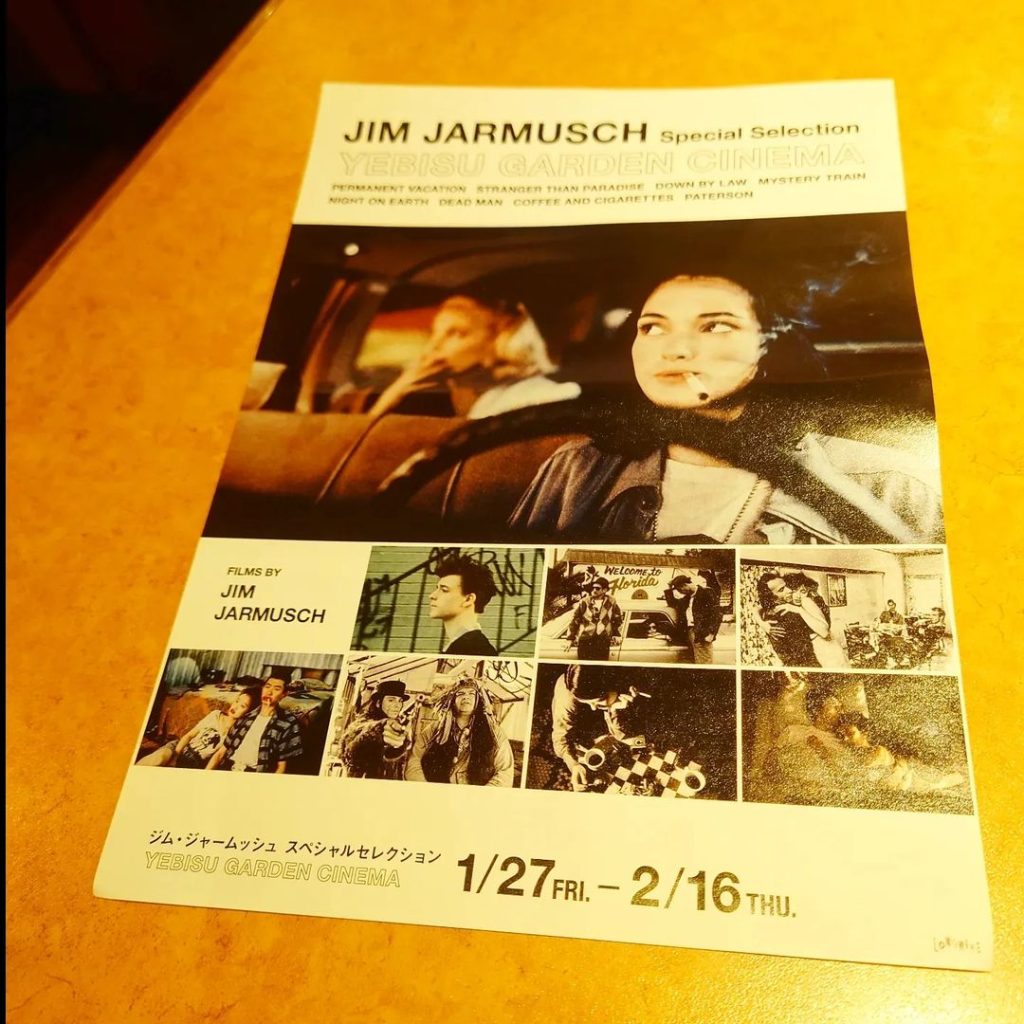

癒しと絆にまみれた接続過剰なゾンビ的監視社会から眺めると、この映画の絶望と毒は果てしなく美しい。ヴァンパイアとは、究極のオトナの不良なのである。つまりジム・ジャームッシュ監督自身。この先何十年も、できれば転生して何世紀も、お洒落で笑える映画を撮ってほしい。それだけで世界の希望です。

2013-12-29