1990年代のロシアは、ロマンティック。

夜の映画館は、寝台列車のようだ。

そんなふうに感じたのは、この映画がまさに寝台列車での長旅を撮影したものだったから。

ライブと違ってハプニングの少ない映画は、静かにすわっているだけで目的地へ連れていってくれるから、列車のツアーに参加したような安心感がある。好きなものをゆっくり飲めるし、なんなら眠っていたっていい。

新宿の小さな劇場は満席で、私は列車1両分くらいの人々と共に、モスクワから世界最北端の駅、ムルマンスクへと向かう数日間の旅を楽しんだ。実際に流れた映画時間は2時間弱だったけれど、終わって外に出ると雪景色が広がっているんじゃないかと期待するくらい北上した気分になったのだ。

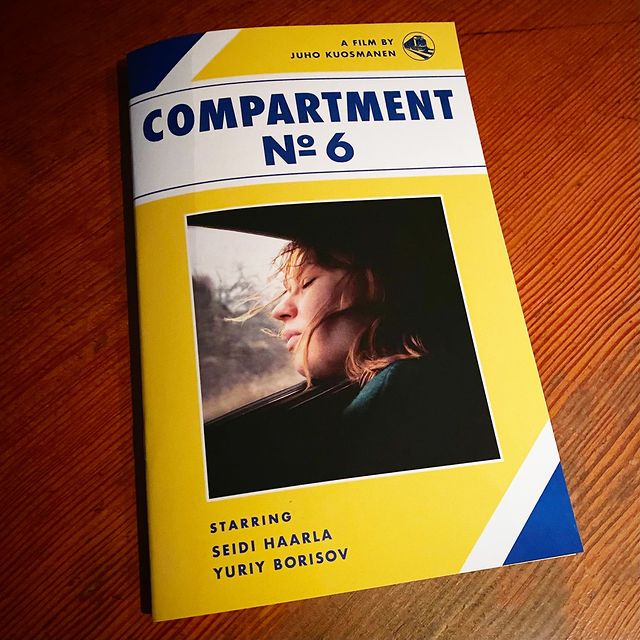

列車の中の様子や、移り変わる車窓の風景だけでも十分に美しく面白いロードムービーだと思えたが、この作品がカンヌでグランプリをとった理由は、出会いのストーリーにこそあるのだろう。主人公は、2等車のコンパートメントNo6に乗り合わせたフィンランド人女性ラウラと、ロシア人男性リョーハ。同性の恋人を持つインテリ女性ラウラが、傍若無人で酒飲みのリョーハに抱く第一印象は最悪で、彼のセクハラ発言に耐えられなくなった彼女は、途中下車まで考える。

人生において全く別の部分を「こじらせて」いるように見えるこの2人には、他にもたくさんのギャップがあって、そのギャップがどうやって埋められてくのか、結局埋められないままなのかを、映画は丁寧に描いていく。最悪の出会いから恋愛感情が芽生えるのはお決まりのパターンだが、この2人は意外にも、通常の恋愛や性別の枠を超えた、子供のようなピュアな関係に向かっていくように見えるのである。

こんなにも無邪気でロマンティックな映画を成立させているのは、スマホもマッチングアプリも過剰なコンプライアンスもない1990年代という設定だ。より効率的に進化した現代であれば、この旅で起きたハプニングのほとんどは起きなかっただろうし、そもそも異なる国籍の男女が同じコンパートメントに乗り合わせることもなかったかもしれない。

途中の停車駅で、ラウラは薄暗い列車の中から雪の積もった外を見ている。そこには、列車を降りたリョーハが、発車時間まで煙草を吸いながら、馬鹿みたいに雪とたわむれている姿がある。

寝台列車の車窓は、映画のようだ。

2023-3-4

amazon(ユホ・クオスマネン監督の前作)